O suplício de Moïse: do que padecemos neste país*

Luciane Soares**

A frase dita por Ivana Lay, mãe de Moïse Kabagambe deve ser

objeto de reflexão: “Matou meu filho, mesma coisa mata pessoa lá. Não tem

diferença, se eu soubesse ficava no meu país”. O jovem de 24 anos, refugiado

político da República Democrática do Congo, vivia no país desde 2011. Tinha

amigos, uma família, e um trabalho. Precário e incerto como o de tantos outros

jovens imigrantes africanos, latino-americanos, asiáticos, que vivem no Brasil.

Como tantas outras, sua família estava à procura de segurança e de um recomeço,

fugindo de uma guerra. Acreditaram que o Brasil seria o país certo, “uma mãe

que a todos acolhe”. Talvez não tenham visto as declarações do presidente sobre

sua visita a um quilombo quando ainda era pré-candidato. Jair Bolsonaro

declarou no Clube Hebraica que: “Eu fui num quilombo. O afrodescendente mais

leve lá pesava sete arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem pra procriador ele

serve mais...”. E com este discurso, eleito presidente, seguiu destruindo a

cultura, a diplomacia brasileira e todas as representações de que o país

poderia acolher com segurança Moïse e sua família. Não podia. A declaração do

Itamaraty sobre o caso é insossa, descomprometida e não dá conta do assassinato

de congoleses no Brasil. Uma declaração que nada encaminha: “O Itamaraty

expressa sua indignação com o brutal assassinato e espera que o culpado ou

culpados sejam levados à justiça no menor prazo possível”.

Em 2018. Em uma noite durante minha aula na UENF

(Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro), fui chamada por um

grupo de alunos para mediar um conflito. Um aluno se recusava a descer da

bicicleta para entrar no campus Leonel Brizola. O segurança, que dizia cumprir

ordens, estava a poucos metros de agredir o estudante. Após a mediação ouvi do

trabalhador terceirizado, orgulhoso de seu cargo que, “Em breve aquela baderna

iria acabar, o capitão estava vindo”. Faltavam poucos meses para as eleições.

Aquele quadro, como um ovo da serpente, possibilitou ver o que seria. Moa do

Katendê, morto em 8 de outubro de 2018, o reitor Luis Carlos Cancellier proibido

de entrar na própria universidade em que estudara. Desde então, não há um dia

sem abusos, mortes e violação dos direitos humanos. Claro que o governo

Bolsonaro não inaugurou estas violações. Precisamente, ele trouxe Carlos

Brilhante Ustra como patrono de seu governo. Explicitamente. Acharam que “não

seria tudo isto”. Mas foi. E foi ainda pior se considerarmos os casos de morte

por covid-19 no Brasil. Foi deliberado.

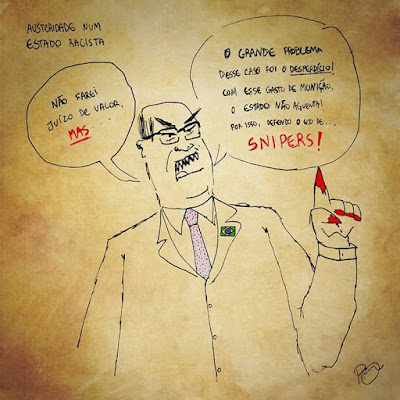

Não é necessário estabelecer uma relação causal como mostra

de evidências sobre as consequências da eleição de Bolsonaro para as minorias.

Como não é possível desconhecer a intensidade recente dos crimes de ódio em

escala global. Particularmente nos países que têm líderes de direita e extrema

direita a discursar cotidianamente sobre armas, uso da força, ataque aos

negros, mulheres, indígenas e todos aqueles classificados como indesejáveis.

Desde então, assistimos grupos que à luz do dia expressam simpatia por obras

nazistas e encontram na violência física a forma mais comum de resolução de conflitos.

As tentativas de linchamento contra os “indesejáveis” aumentaram no Rio de

Janeiro. Geralmente os alvos desta violência são homens negros. O mesmo perfil

dos mortos em favelas pelo Estado.

A brutalidade de mais um caso de racismo nos remete a George

Floyd. Ainda perguntamos onde está Amarildo, desaparecido dentro de um

contêiner de uma Unidade da Polícia Pacificadora no Rio de Janeiro. Devemos

lembrar de Kathlen Romeu, de 24 anos, grávida e atingida por bala perdida na

comunidade do Lins em junho de 2021 e de Cláudia Ferreira, arrastada por uma

viatura da Polícia Militar no Rio de Janeiro. Em 2019, durante o governo

Witzel, seis crianças foram mortas em um curto período de tempo. O perfil?

Moradoras de comunidades, filhos de mães solteiras e mais importante:

investigações inconclusas. Todos estes casos têm em comum a falta de punição do

Estado. Casos recentes como o do Metrô em São Paulo no qual um segurança aplica

um mata-leão em um homem negro com um carrinho de bebê não são raros no país.

Devemos lembrar de João Alberto Freitas, morto dentro do Carrefour em Porto

Alegre, também espancado até a morte. Pedro Henrique Gonzaga, 25 anos, morto no

Extra da Barra da Tijuca em 2019. Também espancado por seguranças.

Em fevereiro de 2014, um jovem foi preso em um poste da

avenida Rui Barbosa, no Flamengo. Foi utilizada uma tranca de bicicleta. Ele

foi amarrado nu. A reclamação dos moradores era de que os roubos no bairro

haviam aumentado. O que me chamou a atenção neste caso, além da brutalidade,

foi a necessidade de desnudar o corpo negro. Assim como o corpo de Cláudia,

arrastado por uma viatura da Polícia Militar por 350 metros na estrada

Intendente Magalhães, no Rio. Assim como o major Edson, que seguiu recebendo

seus vencimentos após o envolvimento no caso Amarildo, o capitão Rodrigo

Boaventura foi promovido e não recebeu qualquer punição pelo envolvimento com o

caso Cláudia Ferreira. Esta é a regra. Em tudo isto há um modus operandi, uma

didática destinada àqueles que são genéricos, cujo corpo pode ser exposto ou

dilacerado publicamente.

As representações sobre nossa cordialidade e amabilidade têm

sido questionadas. Até recentemente não usávamos o termo xenofobia. Não por

falta de casos, mas por falta de registros nas delegacias. Mesmo o crime de

racismo ainda depende quase que completamente da vontade dos operadores do

Estado. Ou seja, é comum que ocorra uma discussão interminável sobre o que foi

dito e feito, com a intenção de desestimular o registro. Se não há registro,

não há racismo, xenofobia. Nem justiça. Uma rápida pesquisa sobre o número de

mortes em shoppings do Brasil após a aplicação do golpe mata-leão não deixa

dúvidas sobre a violência e o racismo nas interações cotidianas.

Pesquiso casos de racismo no Brasil desde 2001. Desde

discussões de trânsito até casos nos espaços de trabalho e moradia. Na dissertação

sobre o cotidiano das relações interraciais no Rio Grande do Sul, analisei 531

casos de delegacia. A maioria destes casos ocorria em espaços de trabalho ou

moradia. Ou seja, não estamos falando de conflitos que ocorrem por um

descontrole. Nada disto. Assim como no caso de Moïse, que é agredido ao

solicitar seu pagamento, estes casos ocorrem quando um empregado solicita

regularização de sua situação trabalhista, procura judicialmente por seu

direitos ou exige seu pagamento. Estes últimos, muitíssimo comuns entre

empregadas domésticas e mais recentemente, diaristas. Ou seja, os dados mostram

que há um importante cruzamento entre qualificação profissional e cor em caso

de racismo (ou injúria racial). A permanência deste quadro por mais de um

século, mesmo após a criminalização do racismo na Constituição de 1988, é

importante indicador do quanto nossas relações são regidas por atos de

violência herdados do período escravocrata. Nem metade destes casos chegam a um

inquérito e convido vocês a pesquisarem as sentenças nos Tribunais de Justiça.

No caso do tribunal do Rio, a análise de 52 sentenças é reveladora. Em 2013,

junto com as pesquisadoras Aline Lopes e Lygia Costa, analisamos sentenças e

documentos públicos de casos classificados como racismo ou injúria racial. Em

locais diversos. Encontramos uma concentração em situações de comércio, bancos,

supermercados, estacionamentos. Quando existe alguma indenização, ela foge ao

reconhecimento de que houve racismo (casos como as portas giratórias de bancos)

e apela para uma questão de direito do consumidor. Ou seja, em resumo, o

Judiciário do Rio de Janeiro (e certamente do resto do país) trabalha

diariamente na desconstrução dos casos cotidianos da mesma forma que o Estado

trabalha na não punição de agentes envolvidos em mortes e chacinas no exercício

de sua profissão. Mesmo quando agredidas fisicamente, essas pessoas não são

indenizadas de forma satisfatória. Em um exemplo muito comum de argumentação

lemos que “o fato de o autor ser abordado por seguranças por ocasião de sua

entrada no estabelecimento pertencente ao réu, revela situação corriqueira pela

qual qualquer pessoa poderia passar, o que não caracteriza constrangimento

decorrente de conduta indevida ou abusiva. Na verdade o autor sentiu-se

discriminado por razões de foro íntimo, ou de exacerbada sensibilidade, não

logrado êxito contudo, em demonstrar que fora submetido a situação vexatória ou

humilhante, como vítima da alegada discriminação racial”. O racismo no Brasil é

visto por estes operadores do direito como questão subjetiva. Nossa tarefa é

pressionar estas esferas para que se crie de fato uma jurisprudência a partir

destes crimes. E que eles sejam tipificados como racismo e não desqualificados.

Não temos a ampliação de delegacias de combate ao racismo e à

xenofobia no Brasil. Em 2001 tínhamos duas delegacias especializadas. Uma em

São Paulo e outra no Piauí. Este quadro teve alterações nos últimos anos? Como

pensar as práticas milicianas neste contexto? E a declaração de um dos

envolvidos, pedindo desculpas aos familiares e afirmando que não tinha a

intenção de matá-lo? Ou outro declarando que desejava “extravasar a raiva”?

Como explicar o racismo e os linchamentos diante do quadro apresentado? É

necessário que o negro enquadre-se em que mundo da ordem para sua perfeita

aceitação e ganho de confiança? Que sentimento explica os seguidos

linchamentos, se não são motivados por ódio racial? O problema seria explicado

pela pobreza ou vulnerabilidade daqueles a quem o ódio é endereçado?

Nas delegacias, a explicação para contrapor uma acusação de

racismo é geralmente esta: “Mas tenho um cunhado moreninho”, ou algo

equivalente. Interessante notar que a ordem da explicação remeta ao terreno dos

afetos, da intimidade, da afetividade. E sigo vendo o sorriso retumbante de

Gilberto Freyre. Como explicamos a coexistência de nosso “não” racismo

cotidiano com a sequência de linchamentos e execuções? Será nossa contribuição

ao mundo esta cordialidade apontada por Sérgio Buarque de Holanda, que tem

horror ao universal, igualitário, e adere com cores quentes ao familiar,

pessoal? Ao “negrinho” para montar e brincar, aquele que é “meu”: amigo,

cunhado, padrinho, porteiro... Será a exigência de um tratamento mais

igualitário uma das causas desta sensação de aumento da violência motivada por

ódio racial?

É possível que o brasileiro consiga trabalhar com dois

registros sobrepostos? O negro genérico que carregaria todos os elementos

descritos por Nina Rodrigues: a tendência ao crime, a embriaguez, ao roubo, a

vadiagem, ao excesso sexual e, ao mesmo tempo, o “meu negro”, gênio da raça,

fiel, afetivo? É possível que o brasileiro opere diferenciações entre os negros

que devem morrer e aqueles que merecem sua confiança e respeito? Como esta

operação é possível? O que isto nos conta sobre nossa formação como povo ou

civilização? Como seria um erro pensar em termos de avanços civilizacionais,

também podemos inverter a escala e admitir que o simples fato de utilizar tais

classificações raciais ao longo da história, já demonstra a distância entre

ideal e realidade.

As teses racistas não comprometeram apenas a liberdade dos

negros. Estamos todos enredados nesta área cinzenta na qual alguns ainda não

conseguiram aceitar um princípio básico sobre igualdade e humanidade comuns aos

homens sobre a terra. Por esta razão é preciso manter bem viva a desconfiança

sobre as possibilidades de emancipação humana dos negros no Brasil. O abalo

destas estruturas produziria uma crise sem precedentes na representação que os

demais grupos têm sobre suas virtudes morais, intelectuais, artísticas. E uma

sociedade assim, livre dos preconceitos, estaria “fadada” à liberdade.

A morte de Moïse é um dos capítulos mais tristes da nossa

história recente. Pedimos justiça e ampliação dos instrumentos de cidadania

para o acolhimento de todos que procuram o Brasil como um segunda casa.

* Publicado originalmente no Nexo Jornal. Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/ensaio/2022/O-supl%C3%ADcio-de-Mo%C3%AFse-do-que-padecemos-neste-pa%C3%ADs?position-home=1&fbclid=IwAR1ixf9e9jlQe-lM5EYqVn4yRH2Pu5nT-O17DnWgrFi0WdK4Y3MPT-GS6Gw.

Acesso em 06 fev. 2022. O Ensaio foi aqui republicado com a autorização da

autora.

** Luciane Soares é professora associada da Universidade

Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro. Doutora em sociologia pela

Universidade Federal do Rio de Janeiro, é chefe de laboratório do Lesce

(Laboratório de Estudos da Sociedade Civil e do Estado) e coordenadora do

Núcleo de Estudos Cidade Cultura e Conflito.

*** The trap of imaginary desires - Óleo sobre tela de Anastasia Ov. Disponível em: https://www.saatchiart.com/art/Painting-The-trap-of-imaginary-desires/1755764/8639643/view, acesso em 07 de fev. 2022.